東京・佃の歴史と魅力を再発見! 徳川家康と漁民の絆が生んだ島を歩く

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#01

<Mummy-D&KOHEI JAPANの今日も遠い目で一献!>

歴史を肴に、美味しいお酒とお料理を堪能しながらゆるゆる語らうコーナー。

今回は「和処 すこやか亭」にお邪魔しました!

執筆/織江賢治

■一献傾けつつ、徳川家康と佃島の物語をおさらい!

猛暑のなか夢中で散策すること2時間。冷えたビールで一献!

Mummy-D(以下D):はいお疲れさ~ん、乾杯~~! いえええええっっっっっ……(ごくっごく)

ぃやあああぁぁぁ、うまい!

KOHEI JAPAN(以下コ):うんんんんまあああ!

D:暑かったもんねえ、本当に。さて、今日のおさらいからいきますか。コーヘイはどうだった?

コ:俺はほぼほぼ予備知識なしで佃島に来たんだけど、まず意外に近い場所にあったというのが第一印象で。じゃあ一体この島はどういう成り立ちがあったのかって興味を持った。佃煮しか知識がなかったから。

D:そうね。普通はそれしか知らないよね。

コ:佃島って観光地でもないし、他県民が東京きて「佃島行こうぜ」とはならないよね。

それが徳川家康とどう関連してんのか?っていう感じ。家康が大坂の佃村の人たちを呼んだって言うけれど、そもそもその人たちは家康に何をしたの?

D:本能寺の変(1582年)の後、堺にいた家康が逃げ帰るための、いわゆる「伊賀越え」を手伝ったという説や、大坂の陣で攻め込むのを手伝ったという説、ほかにも江戸の漁業の発展のためや漁業と合わせて間諜……つまりスパイみたいなことをやっていて情報を家康に流していたという説があるよ。江戸に入植した時期も1590年や関ケ原合戦後という説もあって、本当のところはわからないみたい。

コ:なんにせよ、ものすごい功績をあげた褒美ってことなのね。

D:漁業の独占権を与えたっていうんだから、相当なモンよ。

既得権益を持っている人たちの場所以外を全部いいっていうくらいだから。

コ:で、佃島の埋め立てが終わって本格的に住み着いたのが1644年だっけ?

D:そうね。家康は1616年に死んじゃうけど、完成したのは三代将軍・徳川家光のころ。もともとあった砂州を埋め立てるにしても、堰き止めたり切削したり、なおかつ通る船が座礁しないように周辺航路も整備しなきゃだし、結構大変だったと思うんだよなあ……。

コ:あっ、アニキ遠い目してる。

D:そんで周辺では白魚(しらうお)が獲れたらしくて、完全に佃の漁民オンリーで許可してた。

だから白魚漁の船が「御用」って旗をかけてたみたい。「お前らそこのけ」だよ。将軍様に献上する魚だぞって。

コ:まるで実際に見たみたいだ……。

■真夏の歴史散歩で印象に残ったこと

D:コーヘイは今日、印象に残ったことはある?

コ:おれは昔の町割りのままのエリアが残ってたことかな。1軒1軒隙間があって人が通れる小道になってて、町の歴史がそのまま残ってたのが印象的だった。周囲をタワマンに囲まれてて、なのに佃島自体は2~3階までのそっけない建物しかなかったし。その対比も良かった。

D:建物の雰囲気が良かったよね。おれらが小さいときは横浜の金沢区に「柴漁港」ってのがあったじゃん? でも海の公園を造るってことで移転させられたのよ。その移転していった漁師の人たちが新しく建てた家がまさにあんな感じ。全然凝ってないし、そっけないし。佃の人たちも漁師町の頃の体質が残ってるんじゃないかな。

コ:だねえ(遠い目)……。

前日にお祭りがあったらしいけど、平日なのに祭りの後片付けにあんだけ地元の人が出ていたのもすごいよね。半被着て車座になって飲んで打ち上げしててさ、ちょっと羨ましかったわ。

D:漁師町のしきたりが残ってる感じがするよね。地元意識が強くて、「隣の月島の連中には負けたくねえ」とか。「お前らもんじゃとかいって焼いてるけど、こっちのが歴史古いんだぞ」って。

「後から考えて名物にしてるけど佃煮のが古いんだぞ」って。

コ:こっちはお墨付きだぞって。おれ佃煮屋入ってないけど、普通のお客さんが結構来てたよね。

D:うん。明らかに地元の人が佃煮を買うためだけに来てたから、相当な佃煮Loverなんだろうね。生粋のツクダニストだよ。

コ:そういう引っ掛かりを入れていかないとね(笑)

アニキはどこが印象に残った?

D:佃島の「規模感」かな。例えば最初に見た「佃島渡船場跡」だけど、あれはもう一般の人からみたら、もっとも地味なタイプのモニュメントだよね。でも渡しの距離は江戸時代から変わっていないし、実際にあそこの場所に立てば「距離感こんくらいか」とかを実感できて楽しい。

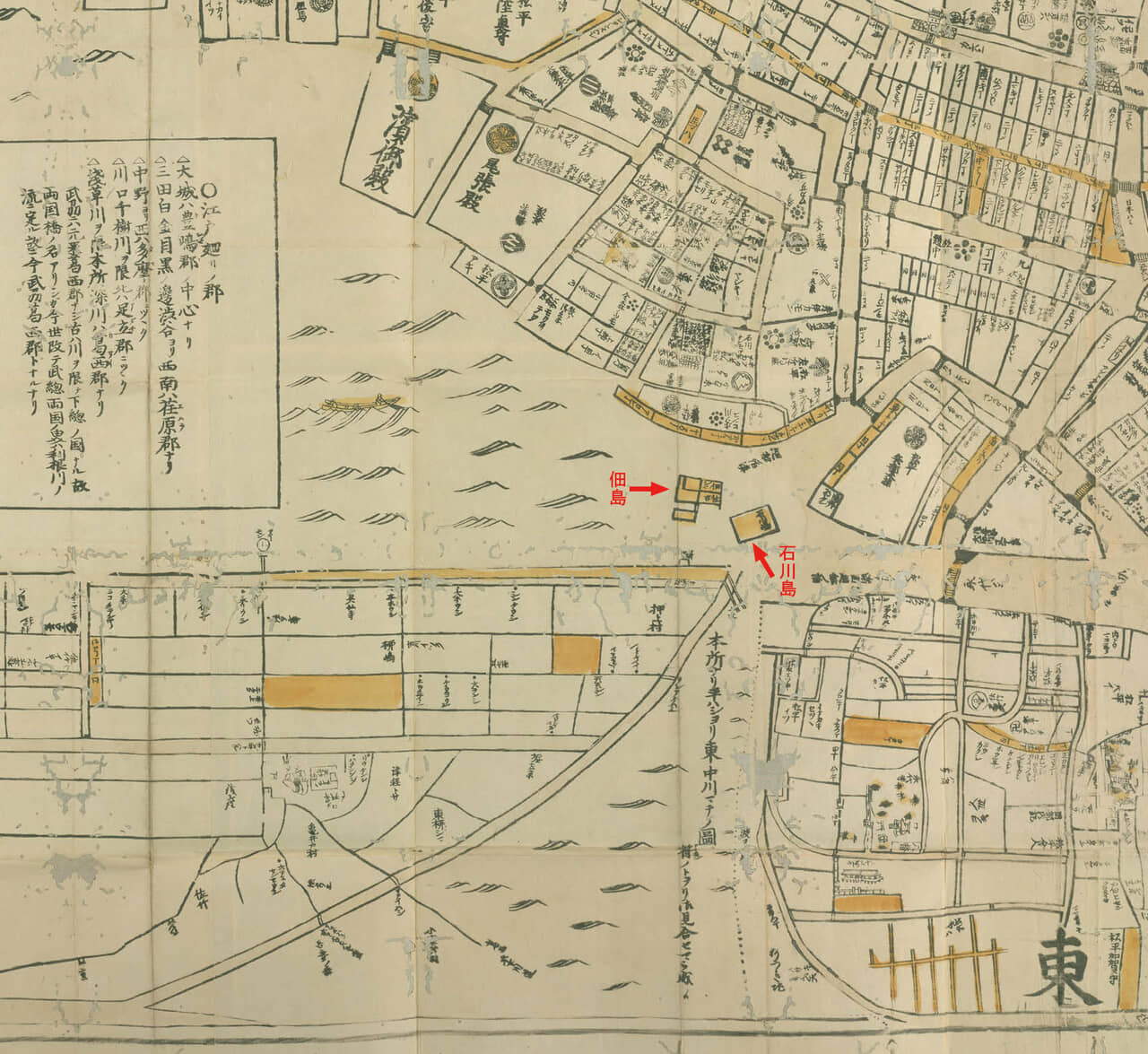

コ:古地図を見ると結構離れている感じがしたけど実際は実際は200mくらい?

意外と近いよね。10代の頃だったら頑張れば泳いで渡れたな。

D:流されるわ(笑)

あと歩くにしても、小さいエリアに江戸の残り香が凝縮されていて、それが良かった。今に残ってる江戸の町割りや井戸、住吉神社、お祭りの旗柱、地蔵尊とかはもちろんだけど、佃島と石川島の境の橋で「こっち側が佃島なんだな」ってのがすごいわかりやすいというかさ。そういうのって歩いてみないとわからないんだけど、実際歩きながら頭の中で江戸の街並みを再現することができて本当に楽しかったよ。

『分間江戸大絵図』(1729)に描かれた当時の佃島と石川島

国立国会図書館蔵

コ:家康が江戸でやった都市開発の一端が見られて勉強になったなあ。当時の江戸は本当に田舎で、家康の号令でいろんな人が街づくりに関わったこのが分かったし。5段階評価をつけるとすれば、最初だし……まあ★3かな。今後もこうした遠い目スポットを紹介していければいいよね。

D:だね。おれも最初だし★3かな。メッチャクチャ暑かったけど、空が真っ青で、緑があって、佃の橋の欄干が真っ赤で、その向こうには異質なタワマンがあって。このコントラストは東京じゃないと味わえないような景観だったんじゃないかな。今後もこうした隠れた遠い目スポットを皆さんと一緒に共有していければ。そして一緒に乾杯できれば最高っス! 応援よろしくです!

-150x150.jpg)